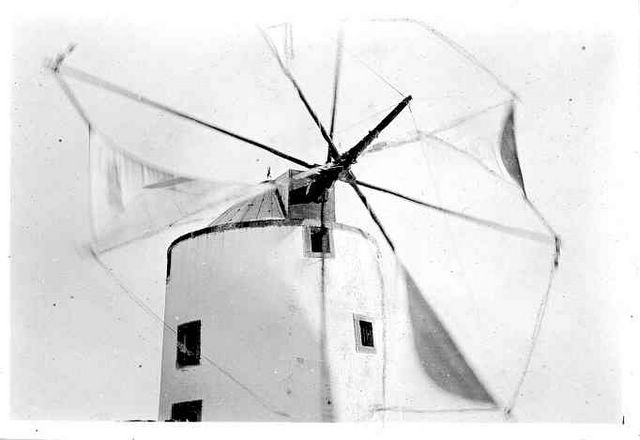

De cá de baixo, em frente à casa, olho para cima e vejo o cão. A corda que o prende agarra-se a uma argola de ferro que antes servia para prender as velas. Assim, deitado sobre o monte de areia, de silhueta recortada contra a mó ao lado da porta do moinho, fica com o que se chama “um ar nobre”. Subo as escadas. Não consegui manter o bicho sossegado lá em baixo, por causa de uma cadela do monte vizinho, que vem deitar-se à sombra grande do moinho e se põe a favor do vento, para que o seu cheiro o chame. O cão gania e levei-o para cima. A cadela foi-se embora.

Hoje faz mais vento que ontem, que já foi muito. O que choveu durante a noite inteira secou já com a ventania e os topos das árvores e as canas balançam, empurrados com a força. As nuvens não chegam a parar e o sol cai, queimando as folhas sem se lembrar que não é tempo ainda. Mas as coisas não são nada como eram dantes: os moinhos não moem, não se ouve o fio cantado do vento nas velhas garrafas de Sagres Mini que já substituíam os cantarinhos de barro nas cordas, as argolas não prendem as velas, as peneiras estão penduradas ao alto nas paredes e servem de casa às aranhas. Porque haveria o sol de queimar no tempo certo, se deixou de haver isso?

Já dentro do moinho, subo outra vez as escadas, oito, nove, e depois até ao último piso, o do telhado. Aqui, o soalho está mais carcomido, pela chuva que ainda lhe entrou antes de ser arranjada a cobertura. Debaixo do tecto ficam as peças mais imponentes: a viga do mastro, um longo e grosso pau com um metro de largo em cada uma das quatro faces, que atravessa em diâmetro a circunferência do moinho. Num dos extremos, apoia-se numa outra estrutura forte de madeira, e sai para fora da parede no lado oposto, a segurar as varas do velame. É de pau-ferro, grande, castanho claro ou esbatido do escuro que se calhar foi. Quase a meio, sustenta uma grande roda dentada, que dá às máquinas o movimento que os ventos transmitiram através das velas.

O tecto é forrado com paus rectangulares e assenta num aro também de madeira grossa, por baixo do qual se encaixam pesados rodízios de ferro. São dezoito e rolam dentro de um carril de ferro entalhado na pedra que remata o topo do cilindro de alvenaria que é o edifício do moinho. Nesta pedra, do lado de dentro, há também dezoito argolas pequenas, tamanho de um punho fechado, onde se prende o gancho de um torniquete. É o que mais se conhece hoje, estes remates de cantaria – a maioria dos moinhos, abandonados, perderam o telhado de madeira e ferro e deixaram-se ficar, descabeçados, mas a ostentar com orgulho aquele anel cor da pedra por cima das paredes já descarnadas.

Tudo no moinho me faz pensar na sua construção – da mesma maneira que penso quando entro numa catedral e me admiro com o que ali está e como terá sido feito. Estes aros de madeira grossa, estas rodas de ferro, pesadíssimas, a pedra, as cantarias, cada encaixe que teve de ser acertado ao milímetro quando as mãos rudes dos seus construtores, pensamos hoje, não permitiam medição tão rigorosa. Para as catedrais, para as igrejas, foram contratados engenheiros, estudiosos equipados e bem pagos. Aqui, veio um mestre. Foi ele quem mediu? Foi ele quem assentou? Lembro-me mal das máquinas a trabalhar: só do rodar das velas e do barulho do engenho do piso de baixo, que preparava o trigo para moer, limpando-o de palha, pedras e outras intromissões. Espantava-me, apenas. Hoje, não só me espanto mas penso na surpresa que é tudo aquilo se ter movido com acerto, sem uma falha, anos a fio.

Neste piso de cima só há três janelas, desencontradas das de baixo. Na parede nua estão fixadas três argolas grandes de ferro, agarradas a três círculos de pedra. É nelas que se trava o telhado, por meio de um forte gancho, também de ferro, onde está atada a corda grossa de cânhamo. Do centro do piso, quando olho para fora só vejo o céu. Se me assomo às janelas, já abarco tudo: os cães, as casas, o poço, as árvores, a cidade e a sombra, agora curta, do próprio cilindro. Só neste andar de topo é que, por baixo das janelas, há um estrado levantado meio metro desde o chão, que impede um adulto de estar em pé junto à janela e o obriga a pender a cabeça contra o cimo de pedra.

Ao longo da parede toda corre um banco de madeira, à mesma altura dos três estrados das janelas. Servia para os homens poderem alçar pouco os braços para fazerem girar o telhado e prendê-lo, com as cordas de cânhamo, às argolas da parede. Falta de coordenação ou de força de braços, de cordas ou da pedra que segura as argolas, e este telhado gigante seria levado, como um lenço de assoar, pelos céus. Mas as cordas são grossas e fortes, como os braços dos homens, e as argolas estão bem fixas.

Encosto o caderno a uma das cordas, pendurada em U com ar inútil. Daqui, olho para as ripas do tecto: lançam-se da base do anel de madeira, separadas de só um palmo ou menos, e convergem num outro aro de pau, pequeno e travado a meio por uma tabuinha onde se agarra, já lá fora, o cata-vento. É a silhueta de um homem a cavalo. Chamam-lhe Rafael, porque se parecia com um Rafael que aqui vinha. Este, o de metal negro, está ligado a um pau com uns 30 centímetros e, pendurada deste, uma sineta pequena – a campainha que avisa sempre que muda o vento. Hoje mexe-se muito, para trás e para diante, mas, como está demasiado baixa, fica presa numa outra tábua que atravessa o tecto. Às vezes, soa. Desço. Entre as tábuas do sobrado, algumas ripas são folha de metal. (É também maior o espaço entre os degraus desta escada de cima, ou ela está mais inclinada que a outra.)

No piso térreo é onde se encontram ainda mais vestígios do meu avô: a espaços, a parede segura pregos, uns mais compridos do que outros, mas em todos se enrolam pedaços de arame, baracinhos, fitas, tudo o que lhe pudesse servir para ligar peças que precisassem de estar unidas. Na casa do motor também há estes fiozinhos. Mas não encontro nenhuma caixa de primeiros socorros. Quando o moinho foi pintado por dentro, deixaram de se ver as contas a lápis que ele fazia na ombreira da porta principal: muitos números, quilos e moedas, no carvão cinzento riscado na cal. Espalhadas por todo o lado há peças que não sei de onde serão, nem para o que servem – rodas de madeira de todos os tamanhos, pesos de balanças que já não estão aqui, espátulas, pregos grandes, enferrujados, cunhas de metal e de madeira, pedaços de correias, de couro ou de cotão, e os arames. Nem as ratoeiras já têm servidão. (A sineta agora insiste, impelida por lufadas mais violentas. Lá em baixo, ao passar, assustei outra vez a cadela que dormia ao lado do cão, sobre o monte de areia e cascalho. O cão mal ergueu a cabeça, viu-a abalar e voltou ao descanso.)

Hoje faz mais vento que ontem, que já foi muito. O que choveu durante a noite inteira secou já com a ventania e os topos das árvores e as canas balançam, empurrados com a força. As nuvens não chegam a parar e o sol cai, queimando as folhas sem se lembrar que não é tempo ainda. Mas as coisas não são nada como eram dantes: os moinhos não moem, não se ouve o fio cantado do vento nas velhas garrafas de Sagres Mini que já substituíam os cantarinhos de barro nas cordas, as argolas não prendem as velas, as peneiras estão penduradas ao alto nas paredes e servem de casa às aranhas. Porque haveria o sol de queimar no tempo certo, se deixou de haver isso?

Já dentro do moinho, subo outra vez as escadas, oito, nove, e depois até ao último piso, o do telhado. Aqui, o soalho está mais carcomido, pela chuva que ainda lhe entrou antes de ser arranjada a cobertura. Debaixo do tecto ficam as peças mais imponentes: a viga do mastro, um longo e grosso pau com um metro de largo em cada uma das quatro faces, que atravessa em diâmetro a circunferência do moinho. Num dos extremos, apoia-se numa outra estrutura forte de madeira, e sai para fora da parede no lado oposto, a segurar as varas do velame. É de pau-ferro, grande, castanho claro ou esbatido do escuro que se calhar foi. Quase a meio, sustenta uma grande roda dentada, que dá às máquinas o movimento que os ventos transmitiram através das velas.

O tecto é forrado com paus rectangulares e assenta num aro também de madeira grossa, por baixo do qual se encaixam pesados rodízios de ferro. São dezoito e rolam dentro de um carril de ferro entalhado na pedra que remata o topo do cilindro de alvenaria que é o edifício do moinho. Nesta pedra, do lado de dentro, há também dezoito argolas pequenas, tamanho de um punho fechado, onde se prende o gancho de um torniquete. É o que mais se conhece hoje, estes remates de cantaria – a maioria dos moinhos, abandonados, perderam o telhado de madeira e ferro e deixaram-se ficar, descabeçados, mas a ostentar com orgulho aquele anel cor da pedra por cima das paredes já descarnadas.

Tudo no moinho me faz pensar na sua construção – da mesma maneira que penso quando entro numa catedral e me admiro com o que ali está e como terá sido feito. Estes aros de madeira grossa, estas rodas de ferro, pesadíssimas, a pedra, as cantarias, cada encaixe que teve de ser acertado ao milímetro quando as mãos rudes dos seus construtores, pensamos hoje, não permitiam medição tão rigorosa. Para as catedrais, para as igrejas, foram contratados engenheiros, estudiosos equipados e bem pagos. Aqui, veio um mestre. Foi ele quem mediu? Foi ele quem assentou? Lembro-me mal das máquinas a trabalhar: só do rodar das velas e do barulho do engenho do piso de baixo, que preparava o trigo para moer, limpando-o de palha, pedras e outras intromissões. Espantava-me, apenas. Hoje, não só me espanto mas penso na surpresa que é tudo aquilo se ter movido com acerto, sem uma falha, anos a fio.

Neste piso de cima só há três janelas, desencontradas das de baixo. Na parede nua estão fixadas três argolas grandes de ferro, agarradas a três círculos de pedra. É nelas que se trava o telhado, por meio de um forte gancho, também de ferro, onde está atada a corda grossa de cânhamo. Do centro do piso, quando olho para fora só vejo o céu. Se me assomo às janelas, já abarco tudo: os cães, as casas, o poço, as árvores, a cidade e a sombra, agora curta, do próprio cilindro. Só neste andar de topo é que, por baixo das janelas, há um estrado levantado meio metro desde o chão, que impede um adulto de estar em pé junto à janela e o obriga a pender a cabeça contra o cimo de pedra.

Ao longo da parede toda corre um banco de madeira, à mesma altura dos três estrados das janelas. Servia para os homens poderem alçar pouco os braços para fazerem girar o telhado e prendê-lo, com as cordas de cânhamo, às argolas da parede. Falta de coordenação ou de força de braços, de cordas ou da pedra que segura as argolas, e este telhado gigante seria levado, como um lenço de assoar, pelos céus. Mas as cordas são grossas e fortes, como os braços dos homens, e as argolas estão bem fixas.

Encosto o caderno a uma das cordas, pendurada em U com ar inútil. Daqui, olho para as ripas do tecto: lançam-se da base do anel de madeira, separadas de só um palmo ou menos, e convergem num outro aro de pau, pequeno e travado a meio por uma tabuinha onde se agarra, já lá fora, o cata-vento. É a silhueta de um homem a cavalo. Chamam-lhe Rafael, porque se parecia com um Rafael que aqui vinha. Este, o de metal negro, está ligado a um pau com uns 30 centímetros e, pendurada deste, uma sineta pequena – a campainha que avisa sempre que muda o vento. Hoje mexe-se muito, para trás e para diante, mas, como está demasiado baixa, fica presa numa outra tábua que atravessa o tecto. Às vezes, soa. Desço. Entre as tábuas do sobrado, algumas ripas são folha de metal. (É também maior o espaço entre os degraus desta escada de cima, ou ela está mais inclinada que a outra.)

No piso térreo é onde se encontram ainda mais vestígios do meu avô: a espaços, a parede segura pregos, uns mais compridos do que outros, mas em todos se enrolam pedaços de arame, baracinhos, fitas, tudo o que lhe pudesse servir para ligar peças que precisassem de estar unidas. Na casa do motor também há estes fiozinhos. Mas não encontro nenhuma caixa de primeiros socorros. Quando o moinho foi pintado por dentro, deixaram de se ver as contas a lápis que ele fazia na ombreira da porta principal: muitos números, quilos e moedas, no carvão cinzento riscado na cal. Espalhadas por todo o lado há peças que não sei de onde serão, nem para o que servem – rodas de madeira de todos os tamanhos, pesos de balanças que já não estão aqui, espátulas, pregos grandes, enferrujados, cunhas de metal e de madeira, pedaços de correias, de couro ou de cotão, e os arames. Nem as ratoeiras já têm servidão. (A sineta agora insiste, impelida por lufadas mais violentas. Lá em baixo, ao passar, assustei outra vez a cadela que dormia ao lado do cão, sobre o monte de areia e cascalho. O cão mal ergueu a cabeça, viu-a abalar e voltou ao descanso.)